スタッフの活用定着度を確認する

スタッフがシステムの操作方法を正しく理解していることが、システム運用の基本です。ライフリズムナビをどのような目的で導入したかを正しく周知し、スタッフが適切な操作を行えるように促すことが重要です。

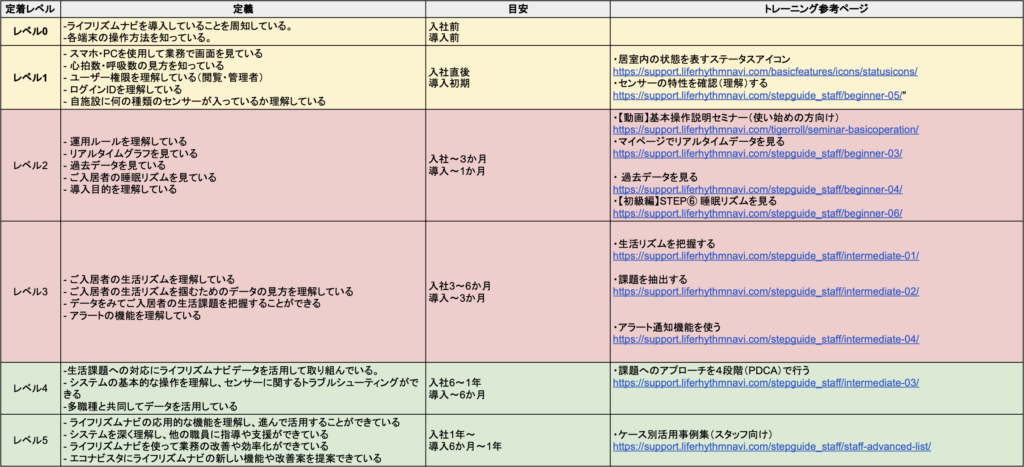

スタッフの操作方法の理解度を確認するために、以下の定着レベル表を参考に、必要に応じたアプローチを行いましょう。

定着レベル表

【施設内の定着度の指標設定】

導入後半年経過までに全職員がレベル3となっている。

導入後1年経過までにレベル4の職員が30%以上となっている。

この定着レベル表をもとに、

「半年後にレベル〇を何名にする。」

「全職員レベル〇にする。」といったような育成計画をすることで、施設全体の活用度の向上に繋がります。

また、スタッフの評価基準と定着度表を連動させることで、ライフリズムナビの活用がより浸透します。

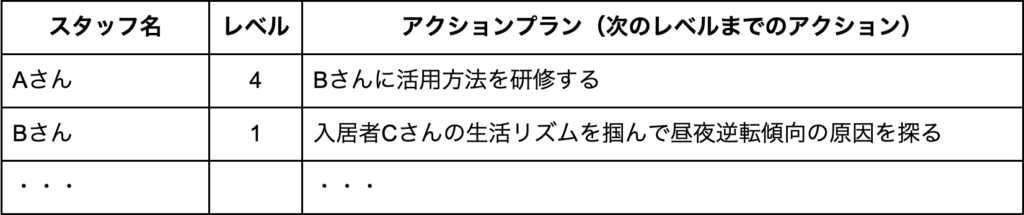

以下を参考に、ライフリズムナビの活用計画表を作成してみましょう。

活用計画表

定例会を実施する

導入後の振り返りを行うために、ICTの活用に関する定例会を実施することが重要です。定例会では、ライフリズムナビ導入後の活用状況を把握し、運用の効率化や改善に向けた情報共有を行いましょう。

定例会議内で活用状況の確認では、以下の項目を中心に確認をしましょう。

目標への進捗度チェック

定例会では、導入時に設定した目標や評価指標に対する進捗度をチェックしましょう。

目標の達成度や達成に向けた課題、改善点について共有をし、必要に応じてアクションプランを策定します。

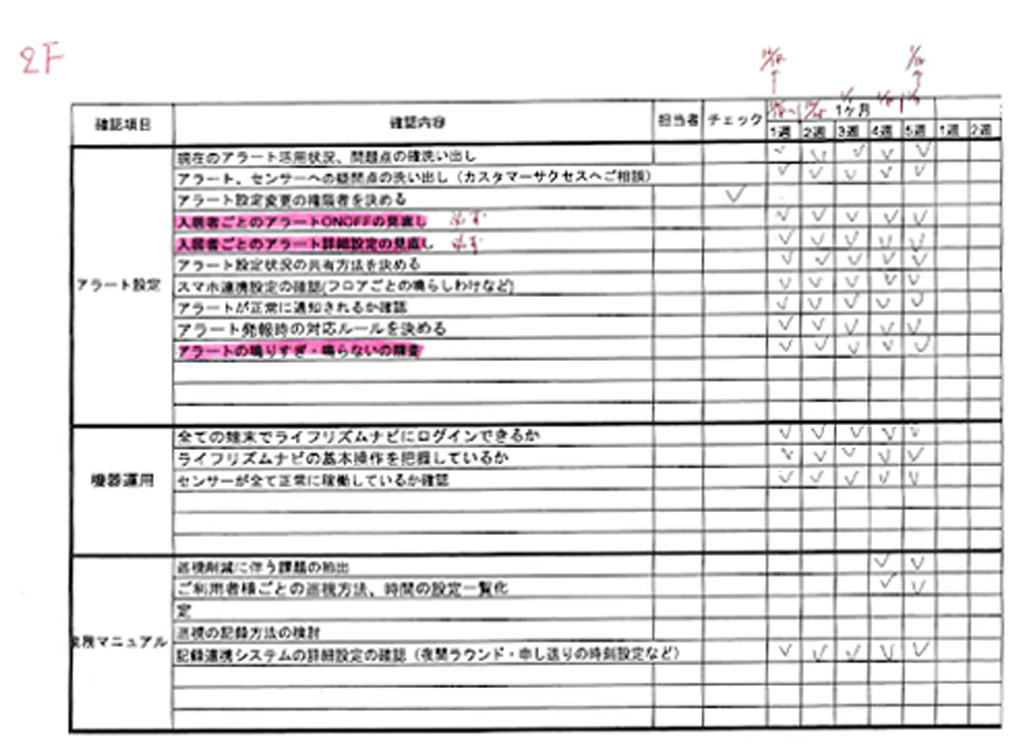

例:3月の巡視削減に向けての準備進捗度の確認

巡視削減を目指されているユーザー様はコチラのフォーマットをご使用ください。

↓詳細はこちら

月に一度程の頻度で定例会を開催し、進捗度を共有しましょう。

カンファレンスでの活用状況

ご入居者のカンファレンス時のデータ活用状況を確認しましょう。カンファレンスにおけるデータの利用頻度やデータの見方について共有し、カンファレンスの品質向上・活用促進などについて検討しましょう。

事故や入居者の課題解決のための活用状況

ライフリズムナビを活用して事故防止や入居者の課題解決に取り組んでいる場合、その活用状況を確認しましょう。事故や課題の発生状況、対応状況、課題解決のための取り組みなどを共有し、適切な対策を検討します。

定例会では、これらの情報を通じて運用の改善や課題解決に向けた方針を確認しましょう。

機器のチェックを定期的に実施する

ライフリズムナビの正常稼働を確保するためには、定期的な機器のチェックが必要です。

定期的な機器のチェックにより、機器の故障や不具合を早期に発見し、適切な対応を行うことが大切です。そのために機器の性能を維持し、長期間安定した運用を実現するためには、各種センサーの正しい取扱方法の理解が必要です。

以下のポイントに注意しながらチェックを行いましょう。

センサーの正常な動作確認

ベッドセンサーのチューブがベッドのフレームに挟まっていませんか?

(※超低床のベッドは要注意!)

「ベッド上で寝ているのにセンサーが反応しない」「寝ていないのに在床判定になる」

といった状態の場合、ベッドセンサーのチューブがフレーム等に挟まっているかもしれません。

センサーの清掃

部屋は定期的に換気していますか?

ベッドセンサーは湿気によりカビが発生する場合があるため、定期的な換気が必要です。チェック時にはマットレスをめくりベッドセンサーの換気/清掃を行い、湿気や汚れを除去しましょう。

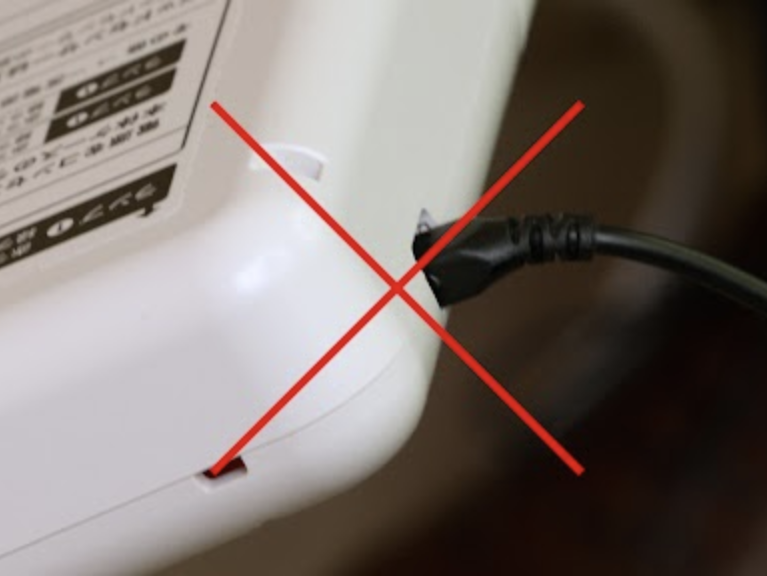

電源や接続状態の確認

コンセントは差さっていますか?

「ゲートウェイの電源または通信をご確認ください」と表示されていたら、電源が抜けている可能性があります。ベッド移動や昇降により故障してしまうケースがありますので、機器の電源や接続状態を定期的に確認しましょう。

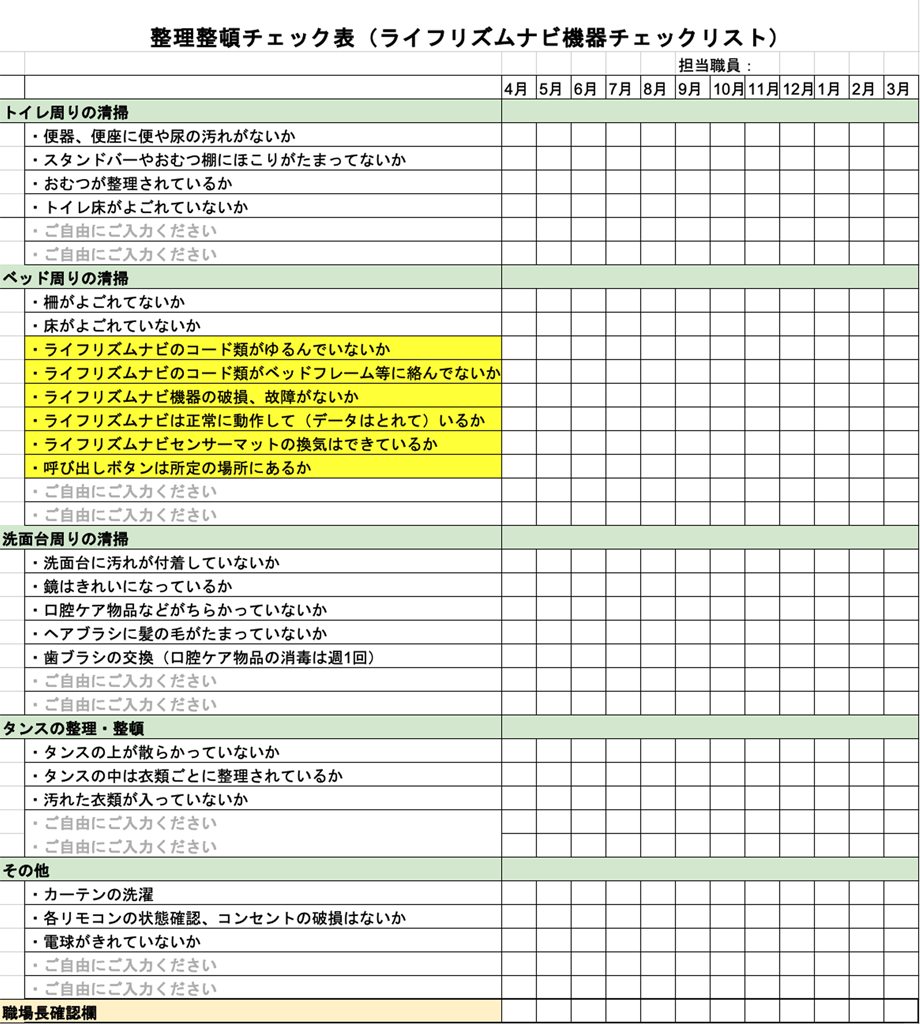

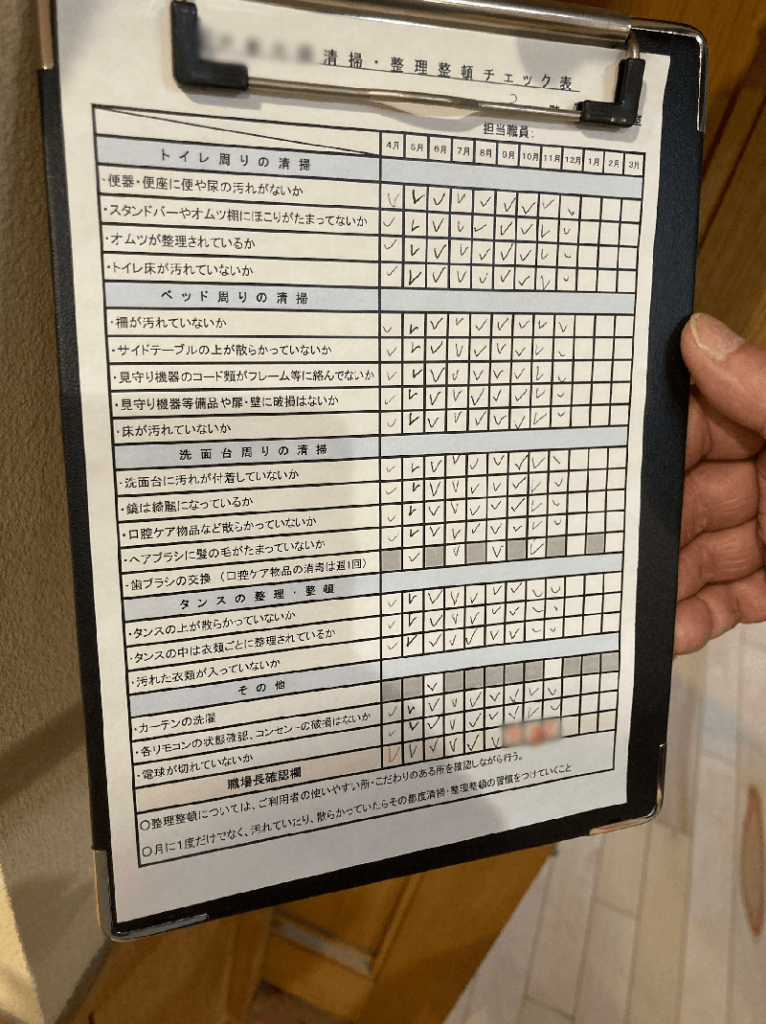

定期的なチェックの取り組み事例

ある施設では、各居室に居室内の整理整頓のチェック表を設置し、居室内を整理時に合わせてライフリズムナビも確認するように習慣づけている取り組み事例がありました。

施設でご使用いただけるチェック表を用意しましたので、ダウンロードしてご活用ください。

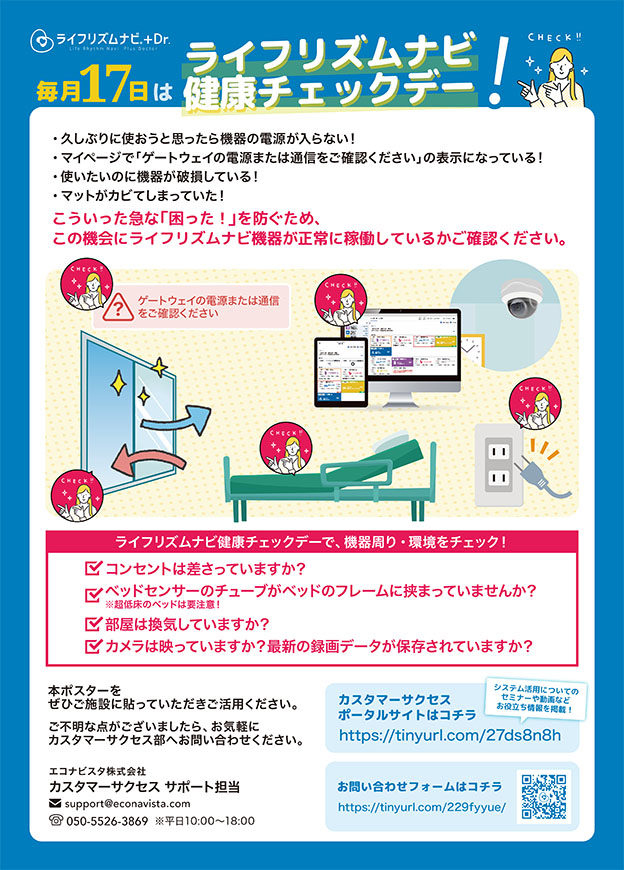

ライフリズムナビ健康チェックデー!

毎月17日はライフリズムナビ健康チェックデーです!画面上でエラーが表示されていませんか?

急な「困った」を防ぐために機器の定期的な点検を実施しましょう。

確認事項をまとめたポスターも配布中ですので、ぜひご施設で掲示いただきご活用ください。

運用状況の振り返りを行う

導入後の運用状況を振り返り、システムの効果や課題を把握することが重要です。運用状況の振り返りにより、利用者のフィードバックや運用データを分析し、システムの改善点や課題を特定することができるため、システムの運用効率を向上させるための具体的な施策を検討することができます。

活用できている感覚を数値化する

ライフリズムナビの活用により、施設内の業務効率化や改善による具体的な変化を数値化し、効果を可視化しましょう。

効果を可視化するためには、普段の業務を定量的なデータに変換することが必要です。ライフリズムナビの利用状況や効果に関する定量的な指標を設定し、定期的に測定しましょう。

指標となる数値の考え方

日々の業務削減量を計測するための指標を選定しましょう。

以下は指標の例です。

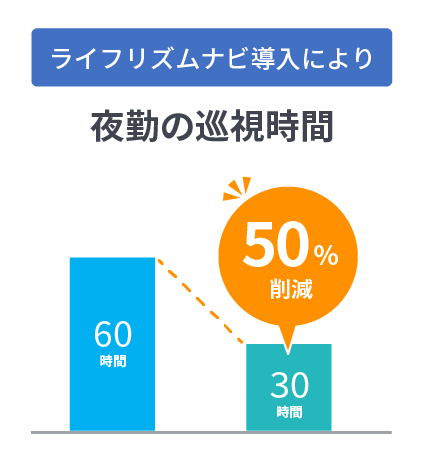

巡回の削減

従来の巡回業務にかかっていた時間を計測し、ライフリズムナビの導入により削減された時間を算出します。例えば、1日の夜勤の巡回時間が従来2時間だったとすると、ライフリズムナビの導入により1時間削減された場合、1日あたりの巡回時間が1時間になります。

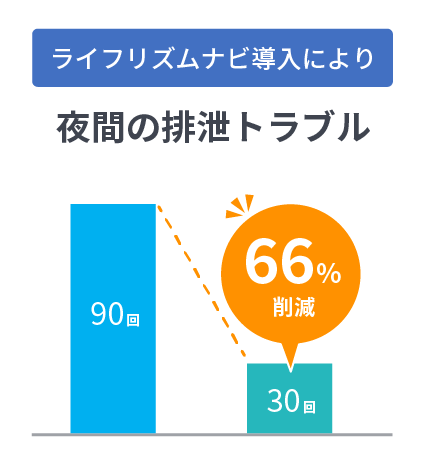

弄便による汚染行為の削減

弄便による汚染行為の頻度を測定し、ライフリズムナビ導入後の削減率を算出します。例えば、従来1日に3回の汚染行為が報告されていた場合、ライフリズムナビの導入により1日に1回に減少した場合、削減率は66%となります。

あくまで一例ですが、このようにライフリズムナビを活用したことで実現できた業務の変化から、どの程度負担が軽減したかが数値化されたことで、より活用できている実感に繋がります。

指標をもとに、業務削減量を算出し、ライフリズムナビの活用効果を客観的に評価しましょう。

効果測定を行う

サービスやシステムの目標となる効果を明確に定義し、それらを測定するための指標を設定します。ライフリズムナビの利用による具体的な効果を定量的かつ定性的に評価します。例えば、介護の質の向上や効率化などが挙げられます。

変化を可視化して共有する

測定結果や分析結果を視覚的に示し、変化を可視化しましょう。グラフやチャートを活用して、わかりやすく表現すると良いでしょう。定例会などで状況を共有することでスタッフへの理解を深めます。

運用課題の整理を行う

ライフリズムナビを運用していく中で、様々な課題が発生することがあります。課題の整理を行うことで、システムの運用に関する課題の抽出や課題の原因を明確化し、解決策を検討することが重要です。

運用課題の整理を通じて、システムの運用改善に向けた具体的なアクションプランを策定することができます。

マニュアルを更新する

定期的なライフリズムナビの運用マニュアルの更新は、施設での運用を効果的かつ効率的に維持するために重要です。もし導入後のライフリズムナビの運用マニュアルが導入時点から更新されていない場合、現在の業務状況をもとに更新をしてみましょう。

レビュースケジュールの確認

一度作成したマニュアルは、定期的な更新が必要です。

各スタッフごとの活用の頻度や、利用場面が異なることで活用度に差異が生じます。スタッフの活用状況を把握し、適宜更新をしてくことで、ライフリズムナビ活用の離脱を防ぐきっかけとなります。

~か月に1度見直しを実施する等次回の更新時期を明確にし、プロジェクト担当者が主体となり適切なタイミングで更新をすることが施設の運用において重要です。

スタッフの声を収集する

利用者、スタッフ、および関係者からのフィードバックを収集しましょう。職員によっては活用しにくいと感じている方も少なからずいらっしゃいます。

施設内の声を反映した改善が運用マニュアルの品質向上に繋がりますので意見を吸い上げることが大切です。