睡眠データを活用することにより、職員の報告による情報のズレがなくなり正しい情報を参考にした服薬調整に繋がります。

ぜひ本ページの内容を参考に、他職種間での活用を実践してみてください。

※ライフリズムナビ+Dr.は見守り機器であり、診察・診断を行うものではありません。測定結果については自己判断せず、必ず専門の医師にご相談ください。

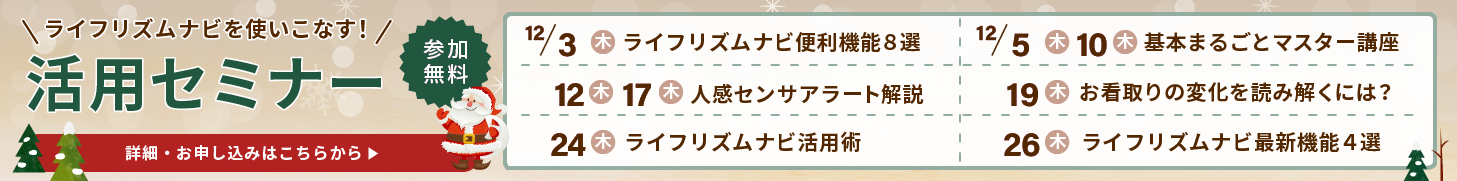

職員個々の感覚や経験による

偏った情報を共有

偏った情報を頼りに服薬調整

事故のリスクが高まる

ライフリズムナビで取得した

正確な情報を共有

正確な情報を参考にした服薬調整

不要な薬を減らし転倒リスクも軽減

ご家族や医療職との睡眠データの共有

ご入居者からの不眠の訴えに対して、データを参考に実際の睡眠やトイレの回数を把握しご家族様へ実際の状況をお伝えしてご納得頂けた事例です。

〈本動画のポイント〉

・活動ログで月毎のデータから、活動量やトイレの利用回数の変化に注目

・介護記録(食事量)とライフリズムナビのデータを照らし合わせることで因果関係がないかを確認

・各種データ(トイレの利用回数の変化)を他職種と連携することでサービスの調整を実施

介護職員の感覚に頼らない! 科学的根拠に基づいたカンファレンス

「夜間のコールが頻回だった」等のご入居者の様子を参考に睡眠状況を判断していたが、ライフリズムナビ導入後は客観的なデータをもとにドクターへ睡眠状況を提案できるようになった事例です。

<本動画のポイント>

・これまでは、職員の感覚で睡眠状態を判断していた

・ライフリズムナビのデータを確認しながらドクターへ不眠の状況を提案ができるようになった

・転倒事故の振り返りでも夜間の様子の確認に活用している

ライフリズムナビのデータを活用することで、ご入居者の睡眠などの様子をより正確に把握することに繋がります。ぜひ、服薬調整など他職種との情報共有でご活用ください。